Política y estética del monstruo: Los engendros perfectos de J. R. Wilcock.

Por Ernesto Bottini

I- Primeros círculos

Una de las características que definen a la literatura moderna (al arte moderno) puede identificarse en la emancipación de la obra con respecto al desarrollo y sustento de los “mitos nacionales”, para retornar a la narración del mito del hombre, debidamente transformada. “Moderno es el hombre que piensa con su propio cerebro, no por inspiración y autorización de una autoridad religiosa o política”, escribió Alberto Savinio en su provocativa introducción a La Città del Sole (1), de Tomasso Campanella. Desplazamiento, torsión e inversión, extranjería, desdoblamiento, fantasmagoría y diseminación pueden considerarse, en este proceso emancipador, claves estratégicas y puntos neurálgicos de un dispositivo literario que ya no trabaja para contribuir a la conformación de una escritura nacional, de un registro narrativo que pertenece al orden de la comunidad, que perfila, controla y cimienta la metafísica funcional pero restrictiva del grupo, sino que presenta una oscilación violenta entre universalidad e individuo. El de la ley y el del orden fueron los esquemas, o espacios de homologación y encuentro, más profundamente minados en el desmantelamiento, tanto en su concepción divina (palabra descendida) como humana (ordenamiento “justo”), desde Heinrich von Kleist y Franz Kafka hasta el policial inglés y la novela negra. El individuo se desarrolla “contra y a pesar de la educación formal que recibe” (2), como en el caso de El retrato del artista adolescente, donde Joyce traza el recorrido de la emancipación y distancia con claridad: “Stephen Dedalus/ Class of Elements/ Clongowes Wood College/ Sallins/ County Kildare/ Ireland/ Europe/ The World/ The Universe”. A su manera Stephen (el artista moderno, como también el hereje clásico) es un monstruo, al menos según la clave de inteligibilidad de su entorno.

“De todas las formas de la novela, la policial es la que exige a los escritores mayor rigor: en ella no hay frase ni detalle ocioso; todo, en su decurso, propende al fin, para demorarlo sin detenerlo, para insinuarlo sin delatarlo, para ocultarlo sin excluirlo”, escribieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en la nota preliminar a La bestia debe morir (3), la novela de Nicholas Blake (pseudónimo de Cecil Day Lewis) que inició la prestigiosa e influyente colección El séptimo círculo. La frase resultaba ser algo más que la descripción de un procedimiento narrativo concreto. Puede leerse como declaración de principios, credo literario de sus autores y resumen de parte de la propuesta narrativa moderna: exacerbación de la efectividad textual y voluntaria creación de múltiples niveles significativos. En “La bestia debe morir” también leemos las claves del proceso de emancipación: “Todas las fuerzas de la ley y el orden serían impotentes contra un hombre absolutamente desprovisto de conciencia”. La traducción de ese primer título de la colección estuvo a cargo de J. Rodolfo Wilcock (Buenos Aires, 1919 - Lubriano, 1978), un joven ingeniero que había trabado amistad con el círculo literario de la revista Sur, el más influyente grupo de intelectuales del siglo XX en Argentina, formado por Borges, Bioy Casares, las hermanas Ocampo (en especial con Silvina, con la que escribiría la pieza dramática Los traidores), José Bianco y otros. Hijo de un inglés y una italoargentina, de formación trilingüe, Wilcock se instalaría en Italia en los años ´50 y escribiría su ficción, a partir de entonces, exclusivamente en italiano.

Atrás había dejado varios libros de poemas escritos en castellano y publicados en Buenos Aires (Persecución de las musas menores, Los hermosos días, Paseo sentimental, Sexto, etc.), un puñado irregular de cuentos, algunas traducciones y críticas publicadas en Sur. Ya en esos poemarios “argentinos” mostraba la cercanía o influencia de la obra de Borges, profunda impresión que sólo la distancia física le permitiría aprovechar: “Es otro, no soy yo, quien hoy te abraza/ y prodigiosamente se deslumbra/ en las profundidades de tu casa/ y en esta misma férvida penumbra”, escribió en “Sexto” (1953).

A esa traducción ya clásica de La bestia debe morir se sumaron versiones de Wordsworth, Marlowe, Shakespeare, Joyce, T. S Eliot, Virginia Woolf, E. M. Forster y Graham Greene (a él le debemos la elegancia del adjetivo “impasible” en la traducción castellana de The quiet american). Todas ellas son una muestra de la capacidad de adaptación y dúctil riqueza de su verbo. Traidor a conciencia, sofisticado, erudito: elementos de su oficio de traductor que contribuyeron a forjar un nuevo tono y pulso a la hora de recrear los originales anglosajones. Musicalidades subterráneas compartidas, en las que indagó el propio Borges, precursor de esta búsqueda a la que mucho aportaron otros dos autores antagónicos, si cabe, de la línea borgeana: Rodolfo Walsh y Julio Cortázar. “No hay historia de la lengua literaria en la Argentina, de sus niveles y de sus transformaciones -escribió Ricardo Piglia en Formas breves-, sin una historia de la traducción” (4). Una sucinta arqueología de los vasos comunicantes de esta lengua literaria mostraría un sustrato babélico donde resuena el inglés de W. H. Hudson, el polaco de Witold Gombrowicz, el francés de Lautréamont...

En un escrito sobre Julio Cortázar incluido en Crítica y ficción, Piglia apuntaba: “Como otros escritores argentinos de aquel tiempo (sobre todo Wilcock) el Cortázar de 1950 evoca al esteta refinado y vanguardista: su marco de referencia es la figura heroica del artista como exiliado y traidor. El escritor que abandona su tierra y su lengua y desprecia todo lo que puede atentar contra la integridad de su arte” (5). Esta tendencia se revirtió en el caso de Cortázar, pero fue una actitud implacable en el caso de Wilcock.

Su contribución como traductor no acaba con la prosa ajustada, de “concisión y sorpresa” que se identifica habitualmente con Borges -hipnótica, rica y sobria, precisa, económica- sino que apenas es punto de partida o catapulta a una experiencia mucho más radical: Wilcock muda de lengua literaria y escribe (traduce) desde la adopción logrando, así mismo, constituirse en un creador que actúa sobre los propios cimientos del lenguaje. Su trabajo literario es entonces el de un zahorí de afinada sensibilidad, detectando en las napas subterráneas todo lo que del trasunto escritural puede elevarse a la categoría de trazo, de huella, de auténtica y genuina literatura. Son responsabilidad suya algunas versiones que los italianos leyeron del teatro de Jean Genet, de la poesía de Samuel Beckett y de parte de la obra de J. L. Borges.

Participante de las tertulias que organizaban Ara y María Zambrano en Roma (donde lo conociera el escritor mexicano Sergio Pitol, quien percibiría el temor de las hermanas a su “poder maléfico”), Wilcock pronto se retiraría de la vida socio-intelectual romana para instalarse en una destartalada casa de campo en Lubriano, provincia de Viterbo (donde murió de un síncope, según cuentan, mientras traducía un libro sobre enfermedades cardíacas). Trabajó para Italo Calvino y la editorial Einaudi, hasta convertirse en uno de los traductores preferidos de Adelphi, dirigida por el editor y ensayista Roberto Calasso. Enseñó el pensamiento de Wittgenstein a Alberto Moravia, fue el primer “gran escritor” que conoció el filósofo Giorgio Agamben y frecuentaba, como amigo y colaborador, la casa de Eugenio Montale en Florencia. Accedió, por su amistad con Pier Paolo Pasolini (quizá el primero en destacar el componente “infernal” en la obra y los personajes de Wilcock), a hacer un papel en El evangelio según San Mateo, junto a la escritora Natalia Ginzburg.

A pesar de estas influyentes relaciones vernáculas, y de haber sido publicado por las más importantes editoriales, su obra no tuvo una gran difusión en Italia; en Argentina, hasta el umbral del siglo XXI, su nombre y su obra eran un secreto que conocían unos pocos. Según el editor Antonio Pellicani, el motivo fue que Wilcock era “un valiente vocero del anticomunismo; de hecho, creo que el olvido que cayó sobre su literatura se debe a sus posiciones políticas atípicas, ya que era un intelectual que no se dejaba influir por la propaganda comunista ni por la cultura de izquierda, que era dominante y muy autoritaria en los ´60”, el mismo aparato ideológico que condenaría al propio Pasolini. “Sólo nos queda recordar, con añoranza –escribió Roberto Calasso-, cómo Wilcock hizo su aparición en este país, que se comportó con él un poco como la Italia fascista con el gran grabador Escher: si Escher supo vivir durante años sin lograr que nadie lo nombrara, Wilcock consiguió durante años no ser incluido en las tablas de cotización de nuestros mesurados críticos literarios”. Análoga fue la situación de enfrentamiento con la cultura oficial peronista.

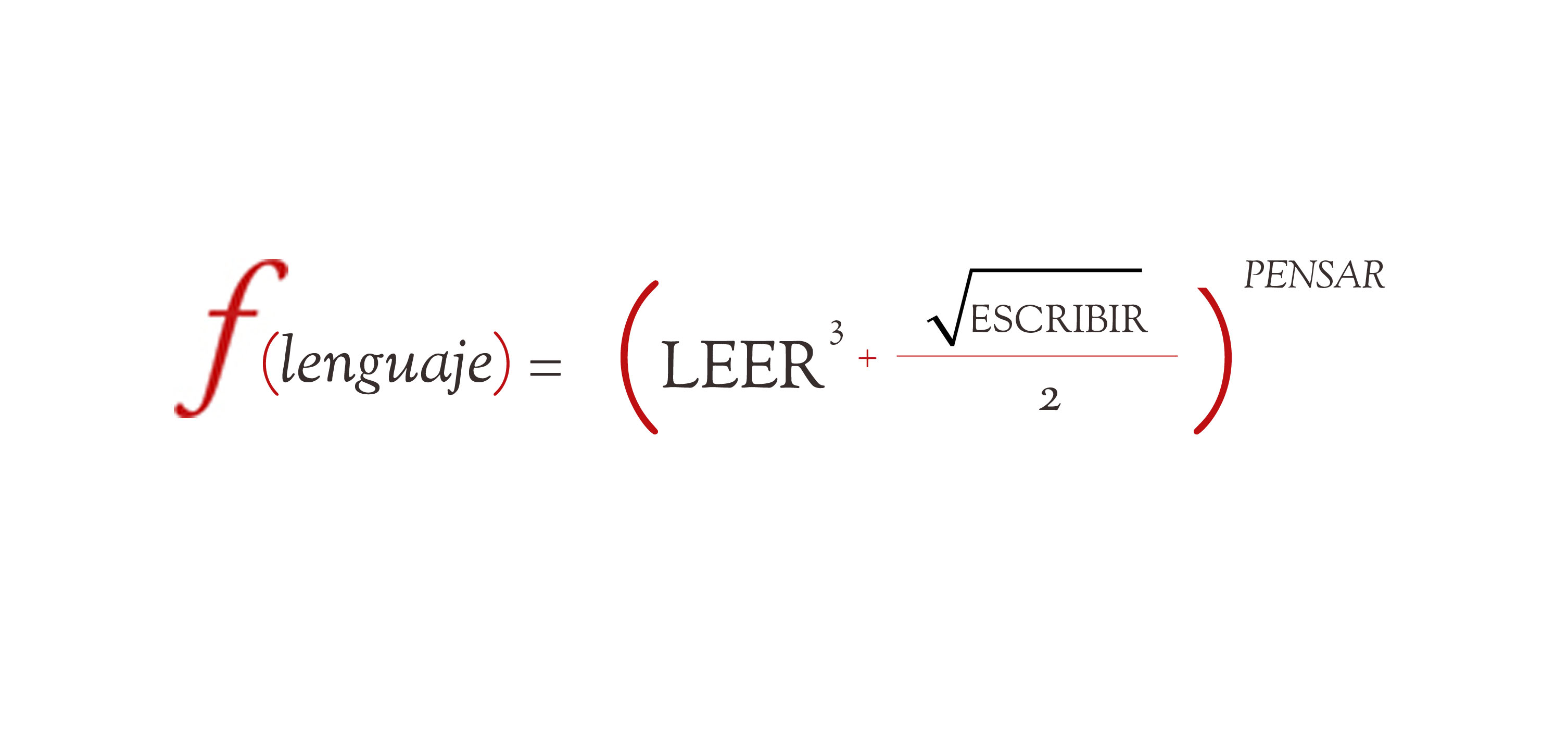

Wilcock hubiese sido un perfecto compañero “extraterritorial” (6) de Nabokov y Beckett en la trinidad de George Steiner (“sus obras sugieren que la literatura contemporánea puede ser considerada una estrategia de exilio permanente”), y es el mejor antídoto contra los dardos que todavía lanzan los nostálgicos de aquellos sufrientes versos del King Richard The Second de Shakespeare, donde el duque de Norfolk se lamentaba: “My native English, now I must forgo;/ and now my tongue´s use is to me no more/ Than an unstringed viol or a harp...”. La modernidad, sin embargo, había hervido a conciencia en la olla a presión del logos, y uno de los primeros ingredientes en alcanzar su punto –al dente- fue el saber literario. Wilcock fue un lector infatigable y agudo de las Investigaciones filosóficas (7), texto en el que Ludwig Wittgenstein buscó con desesperación el prisma adecuado para observar la “realidad subyacente del lenguaje”. Allí escribió: “La filosofía es una batalla contra el encantamiento que sobre nuestra inteligencia produce el lenguaje” y “El lenguaje disfraza al pensamiento”. El proceso de extracción de máscaras no corresponde a la literatura, aunque componga su propio rostro con los pellejos de la indagación filosófica. Un lenguaje-disfraz hecho de múltiples retazos, su única existencia material. Italo Calvino supo aislar el componente activo que relaciona estos dos campos fundamentales del saber, estos dos “adversarios en guerra” (8): “La filosofía –escribía el autor de ‘Las ciudades invisibles’-, cuando está demasiado revestida con carne humana, cuando es demasiado sensible a la inmediata experiencia vivida, es para la literatura un desafío menos interesante que la abstracción de la metafísica o de la lógica pura”.

La tradición literaria en la que se inscribe su obra es la europea, y sobre el punto declaraba en una entrevista: “En un tiempo en toda Europa se hablaba latín, hoy se hablan dialectos del latín: la pasiflora en inglés se llama ‘passion-flower’, para mí las dos son la misma palabra. Por lo tanto la lengua tiene una importancia relativa; lo que importa es no caer en el folclore, que es intransferible (...) Es como si a un jugador de ajedrez le dijeran: ‘Aquí se juega a nuestra manera, con un solo caballo y sin torres’. Beckett, tal vez no lo advierta, pero escribe casi en latín; su poema Sans, del ‘70, va más atrás en el tiempo, parece sumerio, más aún, pictográfico”. El irlandés Samuel Beckett, sin embargo, ya perfilaba el horizonte de esa búsqueda sintética en el ensayo “Dante... Bruno. Vico.. Joyce” (9), aparecido en 1929 con motivo de una reunión de estudios sobre Ulises, donde escribió: “La raíz de cualquier palabra puede ser rastreada hasta algún símbolo pre-lingüístico”. “Desciendo de Flaubert –declaró Wilcock-, que es quien engendra a Joyce y a Kafka. Elegí escribir en italiano porque es la lengua que más se asemeja al latín” (10).

II- Iconoclastas, solitarios, monstruos.

La sinagoga de los iconoclastas forma, junto con El estereoscopio de los solitarios y El libro de los monstruos, una no declarada trilogía escrita originalmente en italiano en la década de 1970. Traducido con precisión por Joaquín Jordá, La sinagoga... es sin duda su libro más conocido (Anagrama lo publicó en España en 1982, diez años después de su edición original en italiano), y se erige como un extravagante compendio de personajes que despliegan particulares teorías sobre el Universo, la naturaleza de los elementos, la manifestación de la divinidad y toda la gama de posibles especulaciones científicas. Iconoclastas autores de los más extraños tratados y opúsculos que generan dispares e insospechadas repercusiones, contribuyendo al gran texto del mundo del que son, a la vez, sus más arriesgados hermeneutas. El catálogo de teorías estrambóticas allí reunidas incluye una lectura desternillante del episodio bíblico de la extracción de la costilla de Adán, donde se afirma que hubo una confusión de sexos en la trascripción del hebreo, y que no se trataba más que de una cesárea arcaica. Otra que concluye que el sonido, si carece de la contaminación del pecado original, se convierte en luz. O aquella que sostiene que “el universo entero es comparable a un huevo. Nosotros vivimos pegados a la superficie interna de la cáscara; en el vacío central de ese huevo están colgados el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las cometas, y en torno a ellos el cielo y las nubes. Fuera, no hay nada, absolutamente nada”. Entre sus inventos cabe destacar “El Filósofo Mecánico Universal”, la “piramidología popular”, una “fábrica de novelas”...

Todos los personajes-autores que componen esta extraña grey de hombres infames (iconoclastas porque proponen “contraimágenes” del universo consensuado por la Ciencia) conservan de la ortodoxia científica su momento de enunciado, su etapa de profunda intuición, pero no se pliegan a estadios ulteriores del procedimiento científico clásico. Hacen de la ignición estética, de la revelación primera, todo el recorrido de la obra. En el relato dedicado al zoólogo Niklaus Odelius, padre de la “teoría de la progresiva estultificación de las especies” y autor de “Del génesis al microbio”, leemos: “La ciencia oficial es una fortaleza, en cuyos túneles en ocasiones, tal vez siempre, reina una lucha encendida, pero sus puertas no se abren al primero que llama a ellas”. Y menos aún, se comprenderá con facilidad, a “un estudioso capaz de afirmar que los camellos descienden de los árabes”. Sus biografías fragmentadas y sintéticas pertenecen a la enciclopedia móvil que habitan los personajes de William Beckford (11) o Marcel Schwob (12), cuyas invenciones suelen señalarse para dar cuenta del imaginario de Wilcock. Pero es en un escritor italiano donde se encuentra la mejor y más precisa referencia: Dino Buzzati, del que Wilcock había traducido varios cuentos (especialmente los reunidos en Il crollo della Baliverna).

En tiempos de nuevas revisiones sobre los orígenes del hombre, de creacionistas versus evolucionistas, Wilcock pone en funcionamiento una compleja maquinaria que participa de lo que Michel Foucault llamaba “juegos de verdad” (13). Entre los múltiples libros de variados géneros que publicó se encuentra Hechos inquietantes (1961), una miscelánea de curiosidades extraídas de la prensa a lo largo de muchos años de atenta lectura, reelaboradas literaria y simbólicamente, junto a puras invenciones o reseñas de libros e ideas. El discurso periodístico, de alguna manera como el científico, se manifiesta como pieza fundamental de los “juegos de verdad”, y suele colocarse frente a la “falsedad” o “mentira” de la ficción. En este inagotable libro se dan cita auténticas rarezas de alto valor fantasioso que mantienen en constante tensión al núcleo del paradigma epistemológico. Comentando a Karl Popper, Wilcock escribe: “La ciencia falsa es aquella que quisiera moverse siempre en el ámbito de lo verdadero, ya que lo que hace del hombre un científico no es la posesión de una verdad irrefutable, sino su insistencia crítica en la búsqueda infatigable de la verdad”. Allí, como en toda su obra, hierve el fértil limo de la intertextualidad. “¿Qué es, pues, la verdad?”, se preguntaba Nietzsche (14), aportando una respuesta que es esclarecedora sobre la filosofía de la creación wilcockiana: “[la verdad es] Una hueste cambiante de metáforas, metonimias, antropomorfismos. Dicho brevemente: una suma de relaciones humanas que fueron incrementadas, transmitidas, adornadas con la poesía y la retórica, y que tras un largo uso se le antojan a un pueblo como fijas, canónicas y vinculantes: las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son, metáforas que se han gastado y han perdido su fuerza sensible, monedas que han perdido su efigie y ahora se toman en consideración sólo como metal, pero ya no como monedas”.

Los perfiles de los treinta y seis iconoclastas que pueblan los rincones más inesperados de la sinagoga –y los de sus fantasmales satélites- están trazados con una pluma que recuerda por momentos la elegancia y certeza con la que Lytton Strachey (15) realizó sus retratos en miniatura; su humor inteligente, incisivo y mordaz, se inscribe en la mejor y más sólida línea del ingenio anglosajón: Swift, Sterne, Shaw, Wilde, De Quincey, Saki, Max Beerbohm. El saber delirante y alucinado que despliega Wilcock pertenece más al Renacimiento que a la Ilustración; su enciclopedismo es autoparodiante y su conocimiento de las ciencias naturales y ocultas no hace más que ampliar el campo de referencias e introducir factores de precisión y expresividad, manteniéndose alejado de la somnífera letanía de la academia o la engolada pedantería de la burocracia cultural. La sinagoga, al ser morada por estos iconoclastas, redefine su propia constitución arquitectónica “tolemaica”, acercándose al espíritu humanista: “El Humanismo –escribe Alberto Savinio- marca el fin de la arquitectura que recibe su propia forma del exterior. Queda la arquitectura que nace de razones internas: equivalente al hombre libre que ha descubierto el origen de todo en sí mismo...”.

El estereoscopio de los solitarios fue publicado originalmente en italiano por la editorial Adelphi en 1972 (existe una versión castellana a cargo del escritor Guillermo Piro). El estereoscopio es “un instrumento óptico que se utiliza para percibir una imagen en tres dimensiones” con el que Wilcock nos muestra su colección de sesenta y seis solitarios y nos advierte, ya en el primer relato, que “la soledad engendra dioses”. Uno tras otro, los solitarios se revelan como existencias fantásticas, construidas como sólidas entidades mitológicas cargadas de referencias iconográficas y simbólicas. El diseño de estos solitarios comparte la tendencia declarada por Borges, en el epílogo de “Otras inquisiciones”, “a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aun por lo que encierran de singular y de maravilloso”.

Toda divinidad es el resultado de la proyección de pasiones y temores, la monstruosa y sobrenatural transfiguración humana, imagen y semejanza de la pura duda, idea y rostro del misterio. La divinidad es, por tanto, siempre excesiva. Es la confusa y todopoderosa respuesta de la imaginación a las preguntas sordas: Los personajes de Wilcock son mudos protagonistas de la gran comedia infernal, aunque compartirían, ciertamente, las palabras que el poeta Antonio Gamoneda pone en boca de Kratevas, “servidor científico de Mitríades Eupátor, rey, hace dos mil y más años”, en su Libro de los venenos (16): “Hay un principio monstruoso en la divinidad”. Todos ellos son parientes, como en una gran y disfuncional y endogámica familia, del Bestiario de Oxford y de los prodigios de Ambroise Paré, y también de compendios más actuales, como el del mexicano Juan José Arreola y el Mundo animal de Antonio Di Benedetto. Allí no hay frase ni detalle ocioso, cada una de sus bestias habita un mundo fragmentario y a la vez completo, una totalidad simbólica e insalvable. El hecho literario mismo, considerado de esta manera, es una existencia anómala, una maquinaria teratológica.

Ya en su temprano libro de relatos, titulado El Caos, Wilcock había esbozado los primeros perfiles monstruosos que alcanzarían, en “El libro de los monstruos”, su más perfecta fisonomía metafórica. En esas primeras construcciones, mostraban sus inquietantes formas una pareja de enanos perversos y retorcidos, o los donguis (“el animal destinado a reemplazar al hombre en la Tierra”, una “especie de gusano como un lechón transparente” que vive en los túneles de los trenes subterráneos de todo el mundo, “puro sistema digestivo, celenterados, medusas, aguas vivas”), o el filósofo metafísico tuerto, bizco (“para adentro”) y epiléptico que protagoniza el cuento que da nombre al libro. Estos relatos, escritos en castellano durante los años ´40 y ´50, reelaborados posteriormente en italiano, constituyen las pocas prosas de Wilcock en las que pueden apreciarse los efectos especulares del cambio de lengua y su búsqueda de un “equilibrio entre lo factible y lo imposible”, verso que recuerda Ernesto Montequin, uno de los mayores conocedores de su literatura (se dice que es el apoderado de su obra, y que desde hace años recopila información para una biografía pero, como escribe Wilcock en “Los Donguis”, “el aire de Buenos Aires posee una calidad coloidal especial para la transmisión intacta de rumores falsos”).

A Montequin debemos la traducción, entre otros, de El libro de los monstruos, último y quizá el más perfecto texto de Wilcock, publicado originalmente por Adelphi en 1978, poco después de la muerte del autor, y ahora rescatado por la editorial Atalanta en España. En la construcción del primero de los monstruos puede leerse la intención estética del bestiario: “Es muy raro, por no decir imposible, que los hombres se pongan de acuerdo en cuestiones de belleza, y sin embargo todos están de acuerdo en reconocer que Anastomos es bellísimo. Está todo hecho de espejos, o, para ser más precisos, todo recubierto de espejitos, más pequeños en el rostro, más anchos en la espalda y en el pecho. También los ojos son espejos, gruesos espejitos móviles y azules en los cuales nos vemos reflejados sobre un fondo turquesa como en un cielo feliz, como en aguas irresistibles. A la luz del sol, en la playa, es una aparición tan deslumbrante que la gente se queda con la boca abierta, y no se atreve a acercarse, atrapada por una mezcla de terror y fascinación como frente a algo sagrado e intocable; sólo los niños corren tras él...”.

El monstruo atenta contra el orden y contra la colección (17): en palabras de Foucault, “combina lo imposible y lo prohibido”. La política del monstruo, la intervención pública de lo monstruoso, incide en el desmantelamiento del sistema de verdad del que depende el orden natural (lo monstruoso atenta incluso contra el derecho natural), lo disloca poniendo en primer plano la heterogeneidad y disparidad de lo real-natural. Para comprender las profundas implicaciones de la monstruosidad en la literatura, las sugerencias de Octavio Paz marcan coordenadas inevitables: “Cada monstruo es un emblema y un enigma; quiero decir: cada uno es la representación física, visual, de una realidad escondida y, simultáneamente, es la ocultación de esa realidad” (18). El monstruo se erige como metáfora, correlato significativo de la propia realidad humana. Es elipsis, circunloquio, rodeo; también es construcción semántica de confrontación y reflejo: “El monstruo es el más allá del hombre, dentro del hombre. Es el teatro donde el universo guerrea y copula consigo mismo”, escribía Paz en In/mediaciones.

El monstruo, entonces, se presenta en su doble faz de alegoría y signo: es a la vez representación y advertencia (mejor aún, adversidad). El bestiario es también un muestrario, pero un muestrario espejado. “Julien Gracq muestra una especial sabiduría de percepción del futuro –escribió Enrique Vila-Matas (19)-, como si supiera que un aspecto muy seductor de la literatura estriba en ser como un espejo que se adelanta: un espejo que, como algunos relojes, tiene la capacidad de avanzarse. Kafka fue un buen ejemplo de esto porque presintió, percibió hacia dónde evolucionaría la distancia entre Estado e individuo, máquina de poder e individuo, singularidad y colectividad, masa y ser ciudadano”. Distancia que se resuelve en confrontación y reconocimiento de la adversidad. José Miguel G. Cortés, en “Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte”, continua en esta línea de visualización: “Las criaturas monstruosas vendrían a ser las manifestaciones de aquello que está reprimido por los esquemas de las ideas dominantes: serían las huellas de lo no dicho y no mostrado de la cultura, todo eso que ha sido silenciado, hecho invisible. Lo monstruoso perturba las leyes, las normas, las prohibiciones de las que la sociedad se ha dotado para su cohesión; representa lo Otro como aquello que de depredador hay en cada ser humano, al tiempo que moviliza una iconografía que amenaza la estabilidad y anuncia el caos”.

Alberto Savinio, hermano menor de Giorgio de Chirico, y también él creador de inquietantes imágenes, vuelve a señalar el camino hacia el universo ético de Wilcock: “La vida es una larga lucha contra el monstruo, en los hombres superiores es una lucha iluminada por la victoria”. Los engendros de Wilcock son una voluntaria creación amenazante: existen en todo aquello que muestran sus vacíos y silencios, sus grietas y deformaciones, purulencias, hipérboles nosológicas y estéticas tangenciales. Cargarían a modo de epígrafe, seguramente honrados, aquella máxima que legara Plinio el Viejo a la humanidad: “Inperfectae vero in homine naturae” (20). Son perfectos, por tanto, en la visualización de la anomalía universal. En la propuesta estética de Wilcock resuenan, como parte de una macabra ecuación o sinfonía cósmica, aquellos manoseados e iluminadores versos de Rilke: “...Porque lo bello no es más,/ que el comienzo de lo terrible, ese grado que todavía soportamos;/ y lo admiramos tanto porque, como al desgaire, desdeña/ aniquilarnos. Todo Angel es terrible” (21). En esta estética filosófico-literaria, propia de la Modernidad, se representa la trabazón de clásicas antinomias, resolviéndose a través de la intersección de lo bello, lo sublime y lo terrible.

Así despide el demiurgo, maravillado, al último monstruo de su particular bestiario: “En él la naturaleza ha querido refutar, al menos una vez, la irrefutable, casi lastimosa fealdad de la desnudez humana: este animal despellejado y deforme, esta pobre imitación de un simio al que milenios de mezquindad han dejado sin pelo, se enciende por un instante efímero en Alasumma con los colores de las tierras cálidas y ahora baila, como Dios manda, para demostrar cuán grises son estos pueblos que sin ningún derecho ocupan la hermosa tierra y la entristecen. Es como decir: sí, hubieras podido ser tan hermoso como él pero, solo entre las bestias, fuiste omitido en el boceto del mundo, único olvido mío, hombre, paradigma del monstruo”.

III- Últimos círculos

Un apartado merecerían sus tres únicas novelas, publicadas entre los años 1973 y 1975. Los dos indios alegres es una monumental y descabellada empresa narrativa que pone en juego un profuso mecanismo de entrecruzamiento y digresión, arte oblicuo o prodigio de transversalidad. Es un feroz atentado contra todo intento de taxonomía de los géneros literarios. Allí se dan cita la correspondencia comercial, el informe de autopsia, el tratado filosófico, las reglamentaciones, el telegrama, el cuestionario, la biografía, la adivinanza, el manifiesto, las facturas y hojas contables, la plegaria, el testamento, el mensaje secreto, las bases de concursos, el comunicado institucional, las necrológicas, el epitafio...

El templo etrusco es un texto veloz –creado con el ritmo de un progresivo crescendo cinematográfico-, pura destrucción sin desperdicio, con altas cuotas de absurdo, comedia y crueldad; es en algún momento una radical parodia de la vida pueblerina y una adaptación desternillante, parcial y muy libre de la “Commedia”. Desde la traducción de “La bestia debe morir” para la colección El séptimo círculo (el de los violentos, custodiado por el Minotauro), su obra y su leyenda han estado constantemente relacionadas con la obra dantiana. Como escribía Pasolini (22), “Wilcok sabe, antes que nada, desde siempre y para siempre, que no existe otra cosa que el infierno”, y constituyó la materia de su literatura como lo hiciera el propio Dante: “Conviene -dijo el guía- irnos torciendo/ de nuestra senda, en busca del insano/ que espera allí acostado, monstruo horrendo”. (23)

El ingeniero, su narración más “convencional”, está compuesta por un epistolario unidireccional que comienza con la descripción aparentemente ligera de la vida de un ingeniero que trabaja en la construcción de la vía férrea Trasandina, en los estertores finales de la II Guerra, y acaba por convertirse en un inquietante y desolador relato de gerontofilia y antropofagia.

El cofre literario legado por Wilcock se cierra con dos libros escritos en colaboración con el periodista y escritor italiano Francesco Fantasia: La boda secreta de Hitler y María Antonieta en el infierno y Frau Teleprocu (aún sin traducir); sus poemarios de madurez: Luoghi comuni (Il Saggiatore, Milán, 1961), Poesie (Guanda, Parma, 1963), La parola morte (Einaudi, Turín, 1968. Traducido por Guillermo Piro), Italienisches Liederbuch. 34 poesie d'amore (Rizzoli, Milán, 1974); y las obras Teatro in prosa e in versi (Bompiani, Milán, 1962) y L'abominevole donna delle nevi e altre commedie (Adelphi, Milán, 1982).

Nadie muere en la víspera, dicen, y seguramente J. Rodolfo Wilcock no haya sido la excepción a esa máxima difícil de refutar. Su obra, compuesta en algo más de treinta años de constante y paciente labor, contiene las coordenadas básicas de lo que podría definirse como las preocupaciones literarias y filosóficas de la modernidad. El imaginario filológico lo sigue retratando, a pesar de la rotunda evidencia de su genio, como un excéntrico vagabundo maléfico, un alienado coleccionista de desperdicios semánticos, encaramado a la gran montaña del basural colectivo, un monstruo digno de sus propios y perfectos engendros metafóricos.

Notas:

1- Alberto Savinio. Introducción a “La Città del Sole”, de Tomasso Campanella. Traducción de Jorge A. Sánchez. Ediciones Abraxas. La “irreverencia” de este texto radica en que el autor se ocupa en demostrar que la “gran utopía” de Campanella no es una utopía en absoluto, ya que “carece del primer requisito de cualquier utopía: la cualidad ateísta”.

2- Laura Cerrato. “Y al final casi no queda ni el lenguaje: ‘Retrato del artista adolescente’”. En “Doce vueltas a la literatura”. Ediciones Botella al mar. Bs. As., 1992.

3- Nicholas Blake. “La bestia debe morir”. Bs. As., Emecé, 1945. Traducción de J.R. Wilcock.

4- Ricardo Piglia. “Formas breves”.

5- Ricardo Piglia. “Crítica y Ficción”. Universidad Nacional del Litoral, 1990.

6- George Steiner. “Extraterritorial”. Traducción de Edgardo Russo. Ed. Siruela. Madrid, 2002.

7- Ludwig Wittgenstein. “Investigaciones filosóficas”. Ed. Crítica. México, 1988. Trad. A. García Suárez y Ulises Moulines.

8- Italo Calvino. “Philosophy and Literature”. Times Literary Supplement, 28 de septiembre de 1967. Traducción de E. B.

9- Samuel Beckett. “Dante... Bruno. Vico.. Joyce”. En Our Exagmination Round His Factification For Incamination Of Work In Progress. Shakespeare and Company, Paris, 1929. (Nótese una curiosidad en la puntuación del título del ensayo: Los puntos representan los siglos que separan a cada uno de los autores).

10- Citado en el prólogo a “Les Jours heureux”, traducción al francés del poemario “Los hermosos días” realizada por Silvia Baron Supervielle. Orphée/ La différence/ UNESCO. Lion, 1994.

11- William Beckford. “Memorias biográficas de pintores extraordinarios”.

12- Marcel Schwob. “Vidas imaginarias”.

13- Michel Foucault. “Tecnologías del yo”.

14- Friedrich Nietzsche. “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”. Citado en “Filosofía del arte moderno”, de Konrad Paul Liessmann. Herder. Barcelona, 2006.

15- Lytton Strachey. “Retratos en miniatura”.

16- Antonio Gamoneda. “El libro de los venenos”.

17- Es sugerente la interpretación que hace Daniel Link sobre el tema en “Enfermedad y cultura: política del monstruo” (Universidad de Buenos Aires): “El siglo XIX es un siglo particularmente obsesionado por las colecciones (grandes museos de lo viviente, museos artísticos nacionales, colecciones de antigüedades, parques zoológicos y botánicos, etc.), no puede sino mirar con escándalo el desorden de la clasificación y de la colección. El monstruo es el principio de inteligibilidad de todas las ‘pequeñas anomalías’”.

18- Octavio Paz. “In/Mediaciones”. Seix Barral. Barcelona, 1981.

19- Enrique Vila-Matas. “Julien Gracq y la percepción de futuro”. Babelia, 15/01/2008.

20- Plinio el Viejo. “Historia Natural” (II, 27)

21- Rainer Maria Rilke. “Las elegías de Duino”. Traducción de Gonzalo Torrente Ballester. Editorial MCA. Valencia, 2000.

22- Pier Paolo Pasolini. “Descripción de descripciones”. Ediciones Península. Barcelona, 1997. Traducción de Atilio Pentimalli.

23- Dante Allighieri. “La divina comedia”. Traducción del conde de Cheste. EDAF. Madrid, 1963.

Traducciones de J. R. Wilcock al castellano:

- “La bestia debe morir” de Nicholas Blake. Bs. As. Emecé, 1945.

- “Muerte glacial” de Milward Kennedy. Bs. As. Emecé, 1945.

- “Mi hijo el asesino” de Patrick Quentin. Bs. As. Emecé, 1945.

- “Crepúsculo desolado” de Michael Sadleir. Bs. As. Emecé, 1950.

- “El hombre que eludió el castigo” de Berenice Carey. Bs. As. Emecé, 1951.

- “La nueva neutralia” de Evelyn Waugh. Bs. As. Editorial Criterio.

- “Flecha en el azul” de Arthur Koestler. Bs. As. Emecé, 1953.

- “El alquimista” de Ben Jonson. Bs. As. La Reja, 1954.

- “El peregrino” de Joyce Carey. Bs. As. Emecé, 1954.

- “El jubón de terciopelo” de James Street. Bs. As. Emecé, 1955.

- “El paso de la India” de E. M. Forster. Bs. As. Sur, 1957.

- “Aspectos del amor” de David Garnett. Bs. As. Sur, 1957.

- “Harry Black” de David Walker. Bs. As. La Isla, 1957.

- “Sigamos bailando” de John Wain. Bs. As. La Isla, 1957.

- “Cosas de hombre” de Douglas Fairbairn. Bs. As. La Isla, 1957.

- “Sígueme” de Shelby Foote. Bs. As. Emecé, 1958.

- “Conozca la religión” de Fulton Sheen. Bs. As. Emecé, 1959.

- “El ángel subterráneo” de Jack Kerouac. Bs. As. Sur, 1959.

- “Cuatro cuartetos” de T.S. Eliot.

- “Fausto” de Christopher Marlowe.

- “El revés de la trama” de Graham Greene. Bs. As. Sur, 1949.

- “A través del puente” de Graham Greene. Bs. As. Emecé, 1951.

- “El poder y la gloria” de Graham Greene. Bs. As. Emecé, 1952.

- “Caminos sin ley” de Graham Greene. Bs. As. Criterio, 1953.

- “Campo de batalla” de Graham Greene. Bs. As. Emecé, 1954.

- “El americano impasible” de Graham Greene. Bs. As. Emecé, 1955.

- “La condena” de Franz Kafka. Bs. As. Emecé, 1952.

- “Diarios” de Franz Kafka. Bs. As. Emecé, 1955.

- “Cartas a Milena” de Franz Kafka. Bs. As. Emecé, 1955.

- “Misa sin nombre” de Ernst Wiechert. Bs. As. Emecé, 1953.

- “Salka Valka” de Haldor Laxness. Bs. As. Sudamericana, 1957.

- “El triunfador” de Hans Kades. Bs. As. Emecé, 1958.

- “Los abandonados” de Paul Gallico. Bs. As. Emecé, 1952.

- “El derrumbe de la Baliverna” de Dino Buzzati. Bs. As. Emecé, 1955.

- “El secreto de Luca” de Ignazio Silone. Bs. As. La Isla, 1957.

- “Cuentistas norteamericanos”, Bs. As. Jackson, 1946.

- “Poetas líricos ingleses”. Bs. As. Jackson, 1949.

Traducciones al italiano:

- “Teatro completo” de Christopher Marlowe. Adelphi, 1966.

- “La nube purpurea” de M. P. Shiel. Adelphi, 1967.

- “Alce Nero parla” de John G. Neihardt. Adelphi, 1968.

- “Arte e anarchia” de Edgar Wind. Adelphi, 1968.

- “Nelle vene dell´America” de William Carlos Williams. Adelphi, 1969.

- “Vite brevi di uomini eminenti” de John Aubrey. Adelphi, 1977.

- “Dizionario dei luoghi comuni” de Gustave Flaubert. Adelphi, 1980.

- “Poiché ero carne” de Edward Dahlberg. Adelphi, 1988.

- “Mia madre Lizzie” de Edward Dahlberg. Adelphi, 1966.

- “Una pinta di inchiostro irlandese” de Flann O´Brien. Einaudi, 1968.

- “Clasicismo e romanticismo” de Antal. Einaudi, 1966.

- “Poesie in inglese” de Samuel Beckett. Einaudi, 1967.

- “Poesie” de James Joyce. Il Saggiatore, 1961.

- “Frammenti scelti da La veglia di Finnegan” de James Joyce. Mondadori, 1961.

- “Sulle fiumane della H Grand Central Station mi sono seduta e ho pianto” de Elizabeth Smart. Il Saggiatore, 1971.

- “Lei” de H. Rider Haggard. Bompiani, 1966

- “MacBird!” De Barbara Garzón. Feltrinelli, 1967.

- “Ricardo III” de William Shakespeare. Bompiani, 1967.

- “I negri” de Jean Genet. Il Saggiatore, 1971.

- “Per le strade di Londra” de Virginia Woolf. Il Saggiatore, 1963.

- “L´Oro delle tigri” de Jorge Luis Borges. Rizzoli, 1974. Con Livio Bacchi Wilcock.